|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

額縁・掛軸・屏風・絵画・各種表装・羽子板・破魔矢・雛人形・五月人形・提灯・精霊船

人形の春月

美術工芸 彩雅

和のギャラリー 『螢生庵』

〒857-0114美術工芸 彩雅

和のギャラリー 『螢生庵』

長崎県佐世保市小舟町1860-1

TEL.0956-46-2020

FAX.0956-46-2020

営業時間:10:00〜19:00(不定休)

>>> MAP

◆屏風とは?

「屏風(びょうぶ)」は、結婚式場などの“晴れの日”の舞台演出をはじめ、 店舗やオフィスなどの装飾、和室や洋間の簡易仕切りなど、寸法・形態・呼び名は違いますが、 私たちの身の回りで意外と目にすることが多い日本の伝統的な室内装飾品です。

屏風のすごいところは、それを広げるだけで“その場”をつくってしまうこと。

「金屏風」を広げれば、あっという間に普通の部屋が華やかで特別な部屋になります。

TPOに応じてその場をより華やかに美しく演出できる、とても合理的で簡易的な装飾品であり、 現在では、生活習慣や住宅様式の変化によってかつての使い方とは違った自由な発想で、 インテリアや芸術作品としても幅広く利用されています。

◆主な屏風の名称と用途

「屏風(びょうぶ)」は、結婚式場などの“晴れの日”の舞台演出をはじめ、 店舗やオフィスなどの装飾、和室や洋間の簡易仕切りなど、寸法・形態・呼び名は違いますが、 私たちの身の回りで意外と目にすることが多い日本の伝統的な室内装飾品です。

屏風のすごいところは、それを広げるだけで“その場”をつくってしまうこと。

「金屏風」を広げれば、あっという間に普通の部屋が華やかで特別な部屋になります。

TPOに応じてその場をより華やかに美しく演出できる、とても合理的で簡易的な装飾品であり、 現在では、生活習慣や住宅様式の変化によってかつての使い方とは違った自由な発想で、 インテリアや芸術作品としても幅広く利用されています。

◆主な屏風の名称と用途

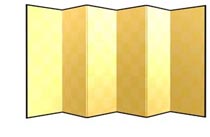

【金屏風】

結婚式の披露宴など“晴れの場所”の主役を演出するために欠かせない道具として利用されています。 主に六曲屏風(左図)が一般的です。

古来より時の朝廷や海外への進物として「金屏風」を送ったという記録もあり、 日本で生まれ継承された屏風であると言えます。

【大勝手屏風】

茶室の勝手もとに立てて仕切りとして用いられてきました。 襖障子を二枚閉じ合わせた寸法が基準で、その地方の畳寸法により若干異なります。

【利休屏風】

元は、茶室の控えの間などで仕切りとして用いられました。 現在は主に勝手屏風の小型を指します。

【枕屏風】

その名の通り、枕元に立てて就寝時、風を除け、仕切りとして用いられていました。 また、身につけるものを一時的に掛けたり、和歌や絵画などを貼って飾ったりと、 昔から生活の中でいろいろ利用されてきました。

【風炉先屏風】

「茶の間」で広間などに風炉(お湯を沸かすための炉)を置くとき、 道具畳の結界として用いる小物屏風。形態・材質・仕様など各流宗匠の好みにより異なります。

【衝立】

元は、台脚の上に襖障子や板障子を立てた、目隠しや風除けのために用いた屏障具。 近年は、玄関口・座敷・通り庭・台所、さらに飲食店の仕切りなどに利用されています。

ちなみに、飛鳥時代に中国から初めて日本に送られたとされる屏風は、衝立の形態だったと言われています。

>>> 衝立についてはこちらで詳しく紹介

【硯屏】

元は、硯の脇に立てて、風塵が硯に入るのを防いだり、風で墨が乾くのを防ぐために用いられた道具です。 衝立に似ています。現在は、色紙などの小作成に入れて飾るなど装飾品として広く利用されています。

【デザイン屏風】

最近は、このようなデザイン性の高いオシャレな屏風も人気です。

最近は、このようなデザイン性の高いオシャレな屏風も人気です。

汚れや傷んだ屏風等の補修・仕立て直しも承っております。

ほかにも様々な色・デザイン・形の屏風をご用意しております。

お気軽にお問い合わせください。

ほかにも様々な色・デザイン・形の屏風をご用意しております。

お気軽にお問い合わせください。